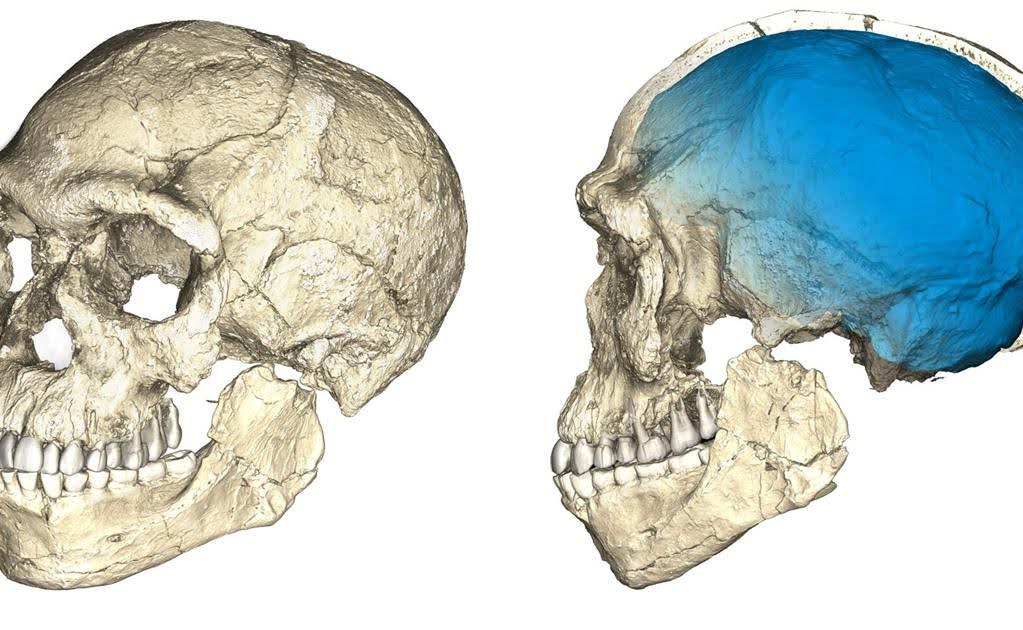

De siempre se ha establecido la especificidad humana frente al resto de seres vivos, en concreto frente a los hominoides, en torno a distintas cualidades: la técnica, la dimensión social, su carácter espiritual, su lenguaje o intelección simbólica, su carácter lúdico… No fue hasta el inicio e incremento de los estudios genéticos, que se tratará de atender dicha especificidad desde el análisis de nuestro pasado filogenético, buscando incardinar todos estos caracteres en nuestras estructuras fisiológicas. ¿Cuáles son las características principales de este devenir filogenético? Se puede afirmar que se dirigió hacia la aparición de la inteligencia, del psiquismo, con una ventaja selectiva relevante, propiciada por el aumento de la capacidad craneal. Sin embargo, no deja de darse aquí una paradoja interesante. Es conocido el dato de que, en los diferentes estadios de género homo, se da un incremento del tamaño del cráneo y, por ende, del cerebro; y es fácil concluir que, con el aumento del tamaño, sus posibilidades vitales se enriquecieron. Así, por ejemplo, la cultura del Homo erectus es más rica que la del habilis, y posee a su vez un cerebro notablemente más voluminoso: domina ya el fuego, emplea útiles mucho más refinados…

Se constata, efectivamente, que, de modo concomitante con la

complejización biológica, se produce una complejización cultural, un progreso

cultural. Sin embargo, se da ciertamente una circunstancia un tanto paradójica,

a saber: que tales procesos de complejización no son proporcionales, en el

sentido de que, conforme se va avanzando paulatinamente en la línea evolutiva,

las modificaciones biológicas van siendo cada vez más modestas, mientras que el

progreso cultural se muestra cualitativamente cada vez más importante. Sin

entrar en detalles respecto al descubrimiento de distintos especímenes del

género homo (ergaster, antecessor, heidelbergensis), se aprecia cómo, en

momentos en que crece la capacidad craneal de modo relevante, la cultura apenas

progresa. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, el tránsito del Homo habilis al neandertalensis, en el que el cráneo aumenta constantemente, pero

la cultura apenas lo hace. Sin embargo, entre este último y el sapiens sapiens la capacidad craneana se

mantiene estable, y la diferencia de cultura es significativa. Tanto es así

que, llegado este momento de la historia de los homínidos, los datos de la

prehistoria nos ofrecen más información que los ofrecidos por la paleontología:

ofrecen más información las culturas que acompañan a los yacimientos

arqueológicos que los mismos restos fósiles. El estudio comparativo mediante tomografía axial computerizada, no muestra cambios significativos en este sentido durante medio millón de años. Si los chimpancés son los primates con mayor parentesco con la especie humana, y nos separamos de su línea evolutiva hace unos 6 millones de años, parece razonable afirmar que la configuración cerebral de nuestros antecesores fuera parecida a la nuestra.

«Sorprende constatar que durante toda esta fase de

conocimientos multiplicados y acelerados y ese gran ‘salto hacia delante’ de

las técnicas, el sistema nervioso central no ha sufrido prácticamente

modificaciones». Nos podemos preguntar qué fue, entonces,

lo que propició ese aumento exponencial ―podemos decir― en la complejización de

las distintas culturas.

Hoy en día se asume que, durante este tránsito (en torno a los 80.000 años), algo debió ocurrir en nuestro cerebro, un cambio que ya no tenía nada que ver con el tamaño, ya que no varió en absoluto, pero que nos hizo muy diferentes. Quizá la respuesta pase porque, durante todo ese proceso, se fue formalizando un sistema nervioso que podía manejar y almacenar una cantidad cada vez mayor de información de todo tipo; sistema nervioso que estaba cada vez más a disposición de un mayor número de individuos. No obstante, no hay que llevarse a engaño: el factor que más correlaciona con la inteligencia no es tanto el tamaño del cerebro o el cociente de encefalización, sino más bien el número de neuronas corticales, así como su conectividad. El crecimiento del cerebro, si bien implica un mayor número de neuronas, lo relevante es su conectividad (incluida la consecuente reorganización interna), con las consecuencias biológico-culturales que posee más allá del coste evolutivo que supone a causa de un gasto energético muy elevado, así como los problemas obstetricios.

Y aquí se da un doble fenómeno que se retroalimenta a sí mismo: esa complejización cerebral propiciaba un mejor uso de los elementos del entorno, conocimiento de carácter acumulativo (de hecho, éste es el gran rasgo de la cultura: la capacidad de transmitir conocimientos de carácter no biológico o genético); y, por el otro, que este mayor empleo de las ‘prestaciones’ del sistema nervioso recién adquirido, ‘exigía’ del mismo un funcionamiento cada vez más rico y perfeccionado, manteniéndolo bien ‘engrasado’, lo cual repercutía positivamente en el desarrollo del mismo. Gracias a sus prestaciones y a su uso, se podía ir empleando cada vez mejor nuestro cerebro. Esto es algo de lo que hoy en día se tiene evidencia. Ciertamente, va de la mano con el aumento evolutivo del cerebro que haya un mayor número de conexiones, pero ocurre que este aumento no es proporcional del todo a lo que de su aumento cabría esperar. ¿Por qué? Se piensa que se debe a que, concomitantemente con el crecimiento, se ha dado una reorganización cerebral, la cual se debe a dos factores: anatómicamente, porque en el proceso evolutivo han crecido más unas zonas que otras; y funcionalmente, por el hecho de utilizar más algunas zonas del cerebro que otras. Se da aquí lo que se conoce como principio de desplazamiento, en virtud del cual «el desarrollo embrionario de cada parte del cerebro depende del de las otras partes con las que se conecta, de manera que, cuando dos partes del cerebro compiten entre sí en sus conexiones con otra parte del cerebro, la que envíe más axones será la que dirija con mayor eficacia la actividad de las neuronas de la zona contactada» , explica Martín Loeches. Esto es algo de lo que muy bien tenemos constancia hoy en día, sobre todo en el ámbito educativo: un cerebro estimulado adecuada y oportunamente, posee unas prestaciones mucho más elevadas que las de aquel cerebro que no lo ha sido. En otro orden de cosas, es razonable pensar que algo así aconteció en el origen de nuestra especie. Como se suele decir, ‘la inteligencia llama a la inteligencia’.

El rastreo biológico de cómo se dio esa diferenciación de nuestra especie respecto al resto de los homínidos es ciertamente pobre. Tan sólo podemos apoyarnos en las diferencias morfológicas y funcionales para, a partir de ahí, intentar realizar una lectura de cómo podrían haber sucedido las cosas. No son más que hipótesis, pues es evidente que nadie estuvo allí para estudiar el asunto, salvo los propios protagonistas, seguramente inconscientes del gran giro evolutivo que se estaba materializando en ellos mismos. Se puede pensar que se fueron dando distintos cambios morfológicos, funcionales y psíquicos, que se retroalimentaron positivamente entre ellos, tanto por su ventaja selectiva como porque ―al hilo de lo que comentaba en el párrafo anterior― las ventajas revertían positivamente entre sí, auto-estimulándose entre ellas. De los distintos caracteres diferenciadores, no es posible decir cuál fue el primero o el último; seguramente no tenga sentido esta cuestión. Pero esto lo veremos en otro post.